發稿日期:114年8月7日

癌症的多發與時代醫藥進步,癌症治療已經進入前所未有的時代,從早期的開刀、傳統化學治療、放射治療,到近代的標靶治療、免疫治療。不同癌症別,拜醫學進步所賜,存活率與治癒率大幅提升,癌症已然有慢性病化趨勢。(圖一)

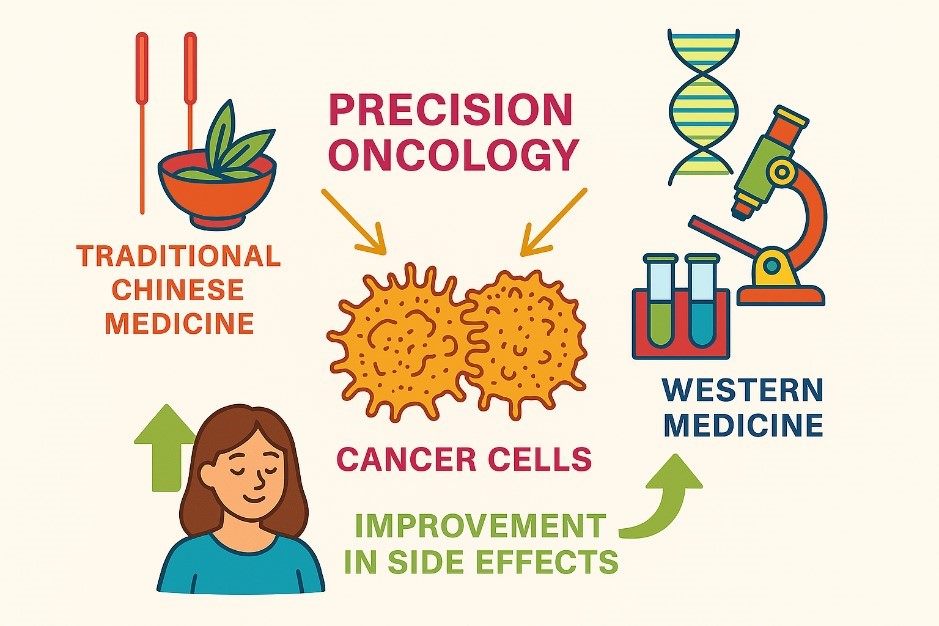

然而,數十年來,在癌症治療進步的過程,患者始終未脫治療副作用所苦。從血球低下、黏膜受損、腹瀉噁心到癌病惡液質,甚至血液相關疾病接受移植時的排斥反應,以及治療時的細胞激素釋放症候群,種種五花八門在毒殺癌細胞時所伴隨的正常免疫系統受損、發燒感染食慾不振等,讓不少抗癌病友們視治療如畏途。而因於東亞有中醫的盛行,中西醫整合或共治抗癌漸於癌症病友圈盛行。中醫藥博大精深,但苦於西醫方法學僅能針對單一天然萃取物或從藥物動力,新藥開發角度切入,卻很難對中醫全人醫療,君臣佐使的概念有完整解讀,因此,中西醫常有對話的溝渠,若能通曉中西醫的語言概念治則,才能運用中西醫互補互用。到底中西整合或中醫藥於精準醫療抗癌時代角色如何定位呢?(圖二)

臨床上,無論是實體腫瘤(乳癌、肺癌、卵巢癌、攝護腺膀胱癌),血液疾病(血癌、骨髓再生不良、骨髓纖維化),目前除了現有化療、標靶免疫治療外,都已經進入基因檢測,個人化治療時代。不變的是,基因導向及免疫治療仍然會帶來實體環境及腫瘤微環境的改變,而患者也會在經歷長時間用藥後,原有的體質和罹患疾病時已經不同,因此,若想選用中醫藥調養,必須根據患者原始罹病狀態(包括基因表現),治療經過哪些化學藥物(每一種化療對身體的副作用不盡相同,有些針對骨髓抑制,有些腸胃粘膜,有些對皮膚傷害),哪些標靶藥物及免疫治療(副作用雖比化療小,但體質卻會因此改變)。

因此,同一患者,若罹癌8年,中間經歷化療、開刀、修復、復發、免疫加標靶治療,則每個過程都會需要不同的中醫藥互補。因為人體是動態的,一如四季養生,如若不同季節不同體質會需要不同食物,那麼在癌症治療的不同階段,身體因為抗癌、接受藥物、體內環境(體質)及腫瘤微環境的改變,體質寒熱溫涼都會有變化,味覺、毛髮生長狀態、腸胃排便習慣都會有所不同,這是中醫藥在互補西醫治療時的精準概念,必須是動態調整的用藥,且根據西醫處方不同應變。

有些案例在西醫束手無策,或多線治療的疲憊後,中西互補也能有奇效,臺北市立聯合醫院中興院區血液腫瘤科主治醫師簡采汝(兼具中西醫博士,臨床運用中西整合治療血液腫瘤患者多年)分享一例膀胱癌三期患者在術後,歷經膀胱灌洗,化療後又復發案例,即因復發,醫師建議全膀胱切除,患者因無法接受,尋求該院簡采汝醫師血液腫瘤科(中西整合)門診,在個別化了解其膀胱癌病理表現後,採用免疫治療合併中醫藥(每兩週根據西醫治療反應調藥)共治方式。膀胱得以保存,現距離復發當時已多撐了7年,也與疾病共處,維持生活品質及尊嚴。

而簡采汝亦提醒,癌症病患容易有血栓、腫瘤栓塞,或不同程度的血小板異常、出血傾向,這些都是治療後及疾病演化過程的現象,潮熱盜汗、口乾也是西醫治療後常有的陰虛表現,但西藥卻很難處理。因此,中西醫共治也必須有精準醫療概念,在不同時期選用不同處方微調,切忌一帖處方到底,或與病友分享處方。因為每個患者體質不盡相同,疾病背景不同,自然,中西整合也應該精準化、個人化。

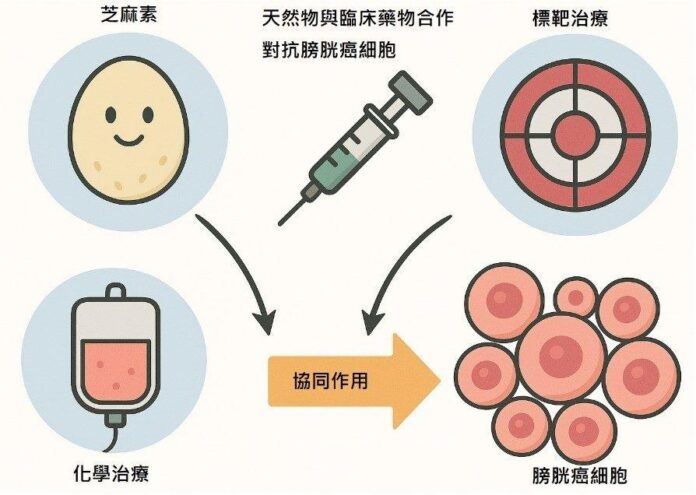

基礎研究上,中西整合的研究不容易,需要不同領域的專家互補及團隊分工。簡采汝有多篇針灸運用於癌症治療後淋巴水腫、神經病變、骨關節炎的實證發表。中藥複方也和陽明傳醫所發表寬心飲,及近日與新光泌尿科團隊黃一勝及何肇晏醫師有芝麻素運用於膀胱癌的基礎研究,揭露芝麻素協同傳統化療,能增強對膀胱癌的治療敏感性,此即中西藥協同反應之實驗佐證。簡采汝亦常運用中西藥的協同效應,減少化療劑量來降低副作用,但維持療效。不過,臨床運用仍須依照患者實際體質情況動態調整。中西共治的精準醫療概念則是希望尋求此一路徑的民眾應該有的體會,一言蔽之,“陰陽互補,動中求和”,亦為全人醫療和精準醫療互補雙全之義。(圖三、圖四)

圖一、簡采汝醫師與家屬解釋病情及中西藥如何共治及留心要點

圖二、卡通圖解:中西整合研究發表芝麻素萃取物在膀胱癌上有與化療藥的協同作用、可以促進療效

圖三、中西整合的新概念-精準腫瘤學,藉由實證醫學的研究加強中西醫學的對話及共治,可以提升癌症治療效果及病患生活品質

圖四、發表期刊主題名稱:芝麻素經由LincRNA-p21/STAT3 路徑調控可以抑制腫瘤生長並加強化療敏感性

(以上圖片由簡采汝醫師提供)