發稿單位:臺北市政府原住民族事務委員會

聯絡人:黃櫻花(0952095688)

電話:(02)27208889轉2073

傳真:(02)27205996

發稿日期:中華民國114年8月26日

原住民族文化中,愛不總以話語明說。它可能是那雙默默備好薪柴的手,或是寄情於歌謠中的深深思念。即便在語言裡找不到「我愛你」的直白用語,愛卻一直無所不在,深植於日常的行動與傳統之中。凱達格蘭文化館將於2025年8月30日至12月7日推出全新特展《愛像什麼》(Of Love: Its Shape, Its Sound),展覽以「愛」為核心,結合神話、歌謠、器物、行動與當代創作,帶領觀眾從族人的生活智慧與文化記憶中,重新認識情感的流動與形狀。

展覽分為五個主題單元,層層鋪陳愛的樣貌與深度:

一、愛像祖先口中的神話戀曲

本單元介紹原住民族與愛情相關的神話傳說,這些流傳已久的故事不僅描述男女之情,更紀錄了與自然、神靈、人類彼此相遇的過程。從百合花、琉璃珠、到檳榔的象徵,每則故事都是對生命與關係的思索。透過口傳的神話,我們得以窺見早期族人如何理解愛的本質與流動。

二、愛像濃厚的思念之情

沒有通訊工具的年代,歌謠是情感的載體,是族人之間傳遞心意的語音訊息。不論是古調對唱、勞動中的互動、或是贈送定情信物,皆是情感的行動式表達。本區將播放數首歌謠樂曲,並展出口簧琴、織布機與情柴等實體文物。代表的不只是戀人間的互動,也反映出情感在部落社會中如何透過行為與文化實踐具體化。

三、愛像卡帶反覆播放的那首歌

本區講述原住民族因為受到社會經濟發展變化所影響,促使他們為了生計離鄉工作,「愛」成了穿越距離的呼喚。〈涼山情歌〉、〈小米酒〉等膾炙人口的歌曲,不僅是勞動現場的慰藉,也是部落間情感延續的連結。這些音樂作品記錄著集體的生活記憶,也映照了族人面對離散與相思的韌性。

四、愛像時光流動的證明

愛也可以是一種文化的承接與創新。三位來自不同族群的年輕創作者——撒奇萊雅族的拉蓊・進成(Daong Cinceng)、布農族的簡志霖(Vava Isingkaunan)與排灣族的陳亮(Sutipau Tjaruzaljum),透過族語創作、傳統樂器的研究與演奏,賦予古老文化新的語彙與節奏。在本展區,你將可透過影音結合文物的展示方式,沈浸式的感受他們對祖先智慧的回應,以及當代表達的情感實踐。

五、愛像___

在這個開放式的展區,觀眾將面對一個問題:「你心中愛的模樣是什麼?」展覽邀請大家以自己的生命經驗,回應展場中那些來自不同時代與族群的情感表現,並重新思考愛在當代社會中的意義與轉變。從沉默的行動到清晰的創作,從規訓的儀式到個人的自由抒發,「愛」持續演化,也始終存在。

本展覽不僅是情感的展演,更是一次關於文化理解與對話的邀請。在此,我們看見愛如何超越語言,穿越時間與地理,成為族群記憶中不可或缺的能量。敬邀各界蒞臨參觀,一同感受當「愛」來臨時的種種模樣。

附錄1:展覽論述

人們會隨著不同時代的風格,顯露種種傳遞情感的方式,反映出當時整體社會的價值觀和審美傾向。對於過去部落社會的原住民族來說,「愛」從未出現在日常的語境裡,沒有轟轟烈烈的告白,也沒有浪漫閃光的情節,卻有一雙手默默幫你整理好每日需求的薪柴;為了溫飽在晨曦中起身,替你走了一遍又一遍的山路;為了無盡的思念,將難以啟齒的深情寄託於隨性的樂音中。在神話裡,在歌謠裡,在歲月的靜靜流動中,「愛」一直存在——不張揚,卻深植於行動之中。

本展覽從古老的愛情神話出發,帶你走進充滿各種情感肌理的世界——有長輩含蓄低唱的歌聲,有年輕人為愛揮汗的輪廓,有遠方輕彈的旋律,也有當代的青年從記憶裡取材,將對文化、對語言、對族人彼此的牽掛,以自身的語彙與節奏化為創作,重新詮釋他們心中的「愛」。

「愛」,究竟是什麼模樣呢?

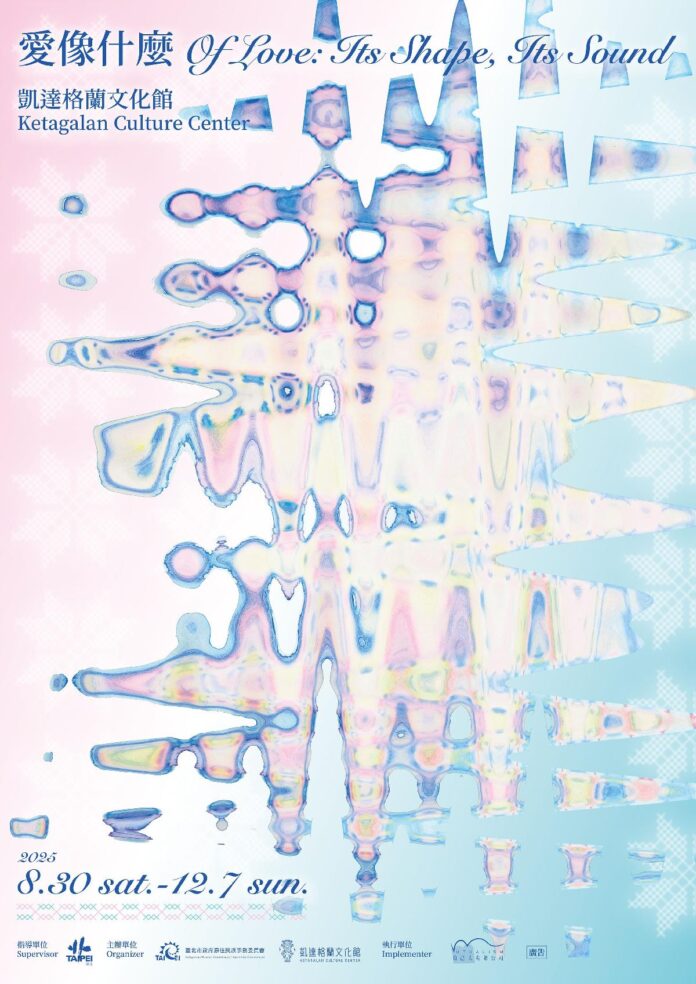

附錄2:展覽主視覺海報

《愛像什麼》(Of Love: Its Shape, Its Sound)

展覽日期與地點

• 展覽時間:114年8月30日(六)至12月07日(日)

• 展覽地點:凱達格蘭文化館三樓

• 開幕記者會:114年8月30日(六)14:00-15:00

• 開幕地點:凱達格蘭文化館一樓大廳 (臺北市北投區中山路3之1號)