發布日期:2025年08月14日

本案聯絡人:

國家災害防救科技中心 何瑞益副研究員 電話:(02)8195-8412 E-mail:juiyiho@ncdr.nat.gov.tw

國家災害防救科技中心 李維森主任秘書 電話:(02)8195-8704

國家科學及技術委員會(國科會)長期支持跨國防災研究,國家災害防救科技中心與日本文部省國家防災科學技術研究所(NIED),經由深入分析1990年至2022年的33年之間在花蓮木瓜溪河道沖刷及侵蝕的變遷紀錄,剖析木瓜溪回春作用,這項研究成果於今(2025)年6月刊登於國際頂尖的學術期刊《npj Natural Hazards》。

當河川因外力的影響,使侵蝕基準面改變,加速河流侵蝕與下切,這一過程稱為河流「回春」(rejuvenation)作用,此過程持續時間可能歷時數百年或是數千年。然而,因臺灣位處於特殊地理環境與極端氣候條件下,會加速河道快速回復原本穩定的狀態,使河流回春作用之過程需時較短。

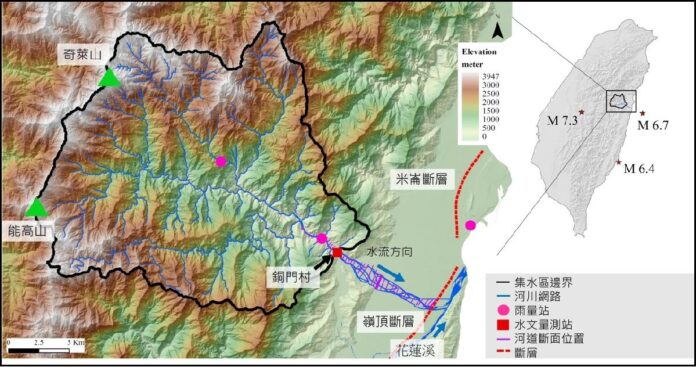

研究團隊以花蓮木瓜溪作為標的,研究河道縱向侵蝕與橫向擺盪的自我「回春」調節歷程。木瓜溪全長約54公里,為花蓮溪北側最大的支流,河道坡度陡峭,水流湍急。研究團隊利用氣象署、水利署、農村水保署建置33年的降雨、崩塌、流量、輸砂與河道斷面等大數據,進行時空分析。由歷史資料中發現,木瓜溪因1990年6月份的歐菲莉颱風帶來每小時106毫米,日雨量479毫米的衝擊下,在集水區出現極大的災害,原來河道經過大量土石沖刷堆積,造成河床抬升,改變侵蝕基準面。颱風過後,花蓮地區又接續碰上了3次規模超過6.4的地震。地震震動力鬆動了整個木瓜溪沿岸坡體的土石結構,再加上近乎每年一次颱風,龐大雨量造成了坡體土石的崩解破壞作用。

檢視數據發現,在重大地震及颱風大雨過後日平均之輸砂量與最大之單日平均輸砂量均比平日差異達6~7倍之多。在回春作用影響下,垂直向下侵蝕平均深度達到5.5公尺,整個河道最大橫向的移動距離也超過了930公尺,而後續木瓜溪河道縱向侵蝕與橫向擺盪也漸漸呈現穩定與呈現收斂的情形。這種大自然侵蝕搬運的加乘作用,讓河道沖刷、堆積,以及河水流向左右擺盪狀況,在每次的颱風及地震事件發生後,都會重新塑造出河道變遷的新樣貌。木瓜溪河道縱向侵蝕與橫向擺盪的自我調節歷程,就是大自然界地質環境的一種「回春」作用,也就是古人所言「十年河東、十年河西」環境變遷的最好證明。

這項研究透過大數據的整合與深入科學分析的方式,讓大家能夠認識我們居住環境在長期經歷颱風豪雨侵襲,以及地震影響下的變化過程。不僅可以提升災害預警與風險管理能力,更可以在災後重建中,引導大家了解與大自然的共生之道。

論文連結:https://www.nature.com/articles/s44304-025-00106-2

應用1990至2022年期間之觀測雨量、崩塌、流量、輸砂、斷面量測資料、以及地震資料,分析花蓮縣木瓜溪集水區回春作用歷程與災害衝擊。