逾半世紀之謎 霜毛蝠再次現蹤觀霧

霜毛蝠在臺灣的首次紀錄為1952年由美國學者David H. Johnson獲取自今臺中市東勢馬鞍寮的1隻死亡的雄性個體,在那之後超過半個世紀,未再有任何捕捉紀錄,直到2006年東海大學林良恭教授團隊於雪霸國家公園內的觀霧遊憩區(海拔約2,100公尺),在8月下旬捕獲1隻雌性霜毛蝠,在此之前國內學者甚至認為牠們已經在臺灣消失。隨後一直到2010年7月才在新竹市的一處廢棄廠區(日本海軍第六燃料廠-新竹支廠)的煙囪裡首次發現了牠們的群集。當時該處的霜毛蝠大約700隻,而且是由懷孕母蝠組成的生殖群。

雪霸國家公園管理處(下稱雪管處)於2008年曾於觀霧地區進行兩年的蝙蝠族群調查,並自2012年由雪管處同仁進行觀霧地區的蝙蝠物種多樣性監測工作,一直到去(2024)年8月初,在與中原大學陳怡寧副教授進行合作調查時,再次捕捉到霜毛蝠,與首次的活體紀錄相隔18年之久,而且由牠的指骨間透明軟骨帶得知,這是1隻當年出生的雄性個體。在進行測量與觀察了3天後,這隻幼蝠被戴上有編號的翼環並以麵包蟲餵食,飽餐一頓後釋放。

霜毛蝠分布範圍在中國華北一帶、俄羅斯的烏蘇里江流域、韓國、日本一直到臺灣,臺灣似乎是牠們在全世界分布的最南界,世界自然保育聯盟(IUCN)出版的《瀕危物種紅皮書》中列為「無危暫不需關注」物種,而2017年特有生物研究保育中心(今生物多樣性研究所)與林務局(今林業及自然保育署)根據IUCN的評估標進行臺灣陸域哺乳類動物的滅絕風險評估,以霜毛蝠在臺灣的族群數量少、族群下降趨勢明顯、分布相當侷限,並正面臨著生存危機等因素,將牠列為「國家瀕危」的物種,同等級的還有臺灣黑熊與石虎。

生殖群集去向成謎 雪霸處納入監測目標

在新竹市的霜毛蝠育幼群集,霜毛蝠每年大約4月前後飛抵該處,母蝠生產後進入育幼期,每日的覓食活動區域大約是在新竹頭前溪流域至出海口一帶,而在秋天來臨之前全數離去,牠們飛到何處度冬目前仍不得而知。觀霧位於頭前溪之上游,且地形地勢上與新竹市區並無明顯之阻隔,觀霧地區兩次捕獲霜毛蝠皆於8月分,霜毛蝠是否屬於冬季會往高海拔遷移度冬的蝙蝠,雪霸園區是否為霜毛蝠的度冬場所,雪管處將列入監測目標物種持續記錄。

雪見大蝙蝠屋驚喜記錄保育類臺灣無尾葉鼻蝠夜間棲息

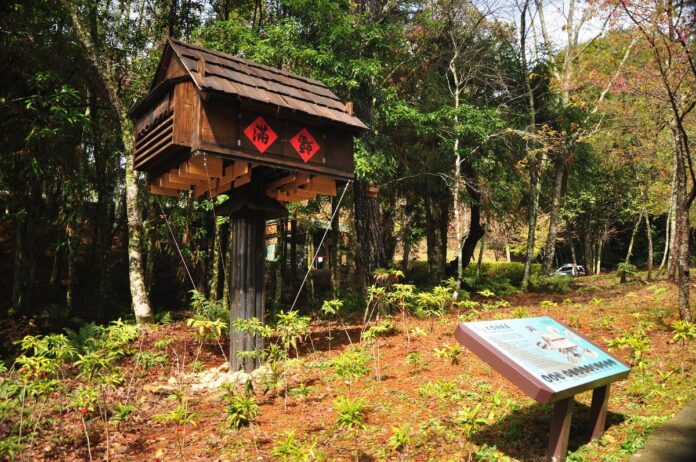

雪管處2009年在雪見遊憩區建造了國內首座大型蝙蝠屋,已成為民眾造訪雪見拍照的景點之一,至今已累積有臺灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、東方寬耳蝠以及長尾鼠耳蝠作為日間棲所,調查期間的日間檢查常可在屋頂中空閣樓部位的地板發現大量的糞便與節肢動物殘骸,但卻未發現蝙蝠棲息。2024年調查人員在大蝙蝠屋裡架設了紅外線自動相機,終於解開謎團,只見幾隻臺灣無尾葉鼻蝠於夜間飛進飛出做短暫停留,把大蝙蝠屋當做覓食空檔的休息站(夜間棲所),倒掛棲息時一隻腳勾住屋頂天花板,另一隻腳則忙著理毛(抓癢)、清潔身體和翼膜,另外排泄以及小睡片刻都被記錄下來,並記錄到咬著鱗翅目(蛾類)以及細長腳的節肢動物(由遺留的殘骸可知應為盲蛛)進來享用的畫面,而這也是國內首次臺灣無尾葉鼻蝠利用蝙蝠屋的記錄。

臺灣無尾葉鼻蝠為臺灣唯一的保育類食蟲蝙蝠,被列為珍貴稀有保育類,數量稀少且分布不普遍,主要棲息於低海拔的天然洞穴或廢棄碉堡、隧道與防空洞。雪霸園區在觀霧與雪見每年均有少量的調查紀錄,亦可能為其垂直分布的上限,而在中海拔冬季(11、12月)仍有其活動的紀錄推測可能是利用短暫回溫的天氣外出覓食補充能量。

跨域合作研究、保育交流並豐富部落夥伴關係

雪管處2023年起分別與雲林縣黃金蝙蝠生態館以及中原大學進行跨域保育合作,除更新園區之老舊蝙蝠屋,同時進行園區蝙蝠族群之相關疾病帶原檢測(尤其是冠狀病毒),到目前為止皆無發現可能感染人類的冠狀病毒。而鄰近雪霸園區的白蘭部落海拔約1200公尺,在空間位置上剛好介於新竹與觀霧之間,原始度高且自然生態豐富,推測可能為霜毛蝠遷移(活動)的路徑範圍。雪管處林文和處長表示:未來除持續累積園區生物資源基礎生態資料,亦將協助白蘭部落進行蝙蝠資源調查,並與黃金蝙蝠生態館合作推廣蝙蝠屋保育與監測計畫,除可協助累積當地的自然資源資料,也可豐富部落生態旅遊的各種可能元素,強化與部落之夥伴關係,達到產官學研價值共創的合作模式。

相關影片下載連結:

臺灣無尾葉鼻蝠棲息大蝙蝠屋影片https://reurl.cc/b3yrWo

雪見大蝙蝠屋外觀影片https://reurl.cc/04yMob

霜毛蝠餵食影片https://reurl.cc/eGZKxx